1974년 여름 장마가 시작될 무렵이었다. 그때 나는 스물 한 살이었고, MT를 위해 설악산에 간 대학생이었다. 양폭 산장에서 여장을 푼 첫날 마신 술이 과했다. 소변 보러 간 계곡에 처박혀 많이 다쳤다.

어금니 몇 대가 부서졌고, 턱이 찢어졌다. 피가 많이 났다. 지혈을 하는 등 응급처치를 해 줬던 누군가가 말했듯 그만하기 다행이긴 했지만 통증이 심했다. 진통제 몇 알 정도로는 해결하기 어려운 통증이었다.

빨리 하산하여 치과부터 가라는 충고를 무시하고 나는 일행의 뒤를 쫓아 기어이 대청봉에 올랐고 가까스로 한계령 쪽 국도변 민박촌으로 하산할 수 있었다. 오래된 일이라 지도를 보며 기억을 더듬어 보면 우리가 하산한 곳은 장수대였지 싶다.

다음날 동틀 무렵 치과에 가기 위해 혼자 민박집을 나섰다. 첫 버스는 오전 10시가 넘어야 온다고 하여 걷기로 했다. 나는 아주 어려서부터 걷기를 좋아하였고 잘 걷는 편이었다. 1974년 그 때 나는 관동대학교 학생이었지만 학교에 가다말고 무작정 걷는 날이 많았다.

해당화가 핀 해안을 따라서, 솔밭 사이로 난 농로를 따라서, 때로는 인적이 드문 대관령 옛길을 따라서 걸었다. 그러다가 간첩신고를 받고 출동한 군인이나 경찰 또는 예비군들에게 검문을 당하기도 했다.

주문진, 연곡, 구정, 학산, 안인, 왕산 같은 지명들이 지금도 떠오른다. 배고프면 하숙집에서 싸준 도시락을 먹고, 자장면이나 감자적도 사먹고, 올챙이 묵이나 막걸리도 사먹고 걷다가 지치면 버스를 타고 강릉으로 돌아왔다.

어떤 때는 그 동네 여인숙에서 자고 새벽부터 다시 걸어서 돌아오기도 했다. 그렇게 걷기를 좋아했으므로 턱이 찢어지고 어금니가 부서진 채로 통증을 견디며 주린 배를 물로 채우고 새벽 한계령을 걸어서 넘을 생각을 했을 것이다.

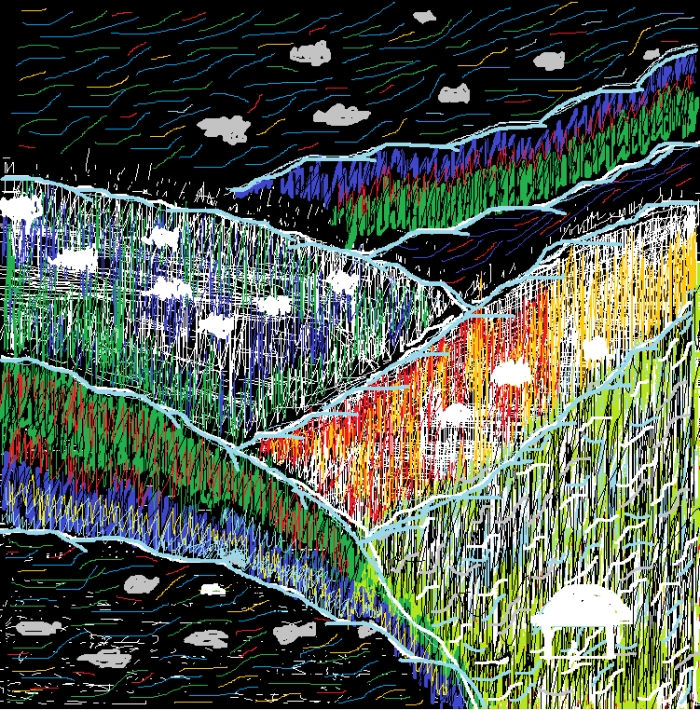

새벽부터 흐렸던 하늘은 한계령을 넘은 후로 밤처럼 캄캄해지더니 콩알만 한 빗방울이 영화에서 본 기총소사처럼 흙먼지를 일으키며 엄습했다. 당시 44번 국도는 콩고물 같은 흙먼지 속에 자갈이 뒹구는 비포장 도로였다.

코에 흙먼지 냄새가 스민다 싶더니 곧장 굵은 빗줄기가 쏟아지는데, 이건 차라리 들이 붓는다고 해야 할 집중폭우였다. 피할 사이도 없었고 마땅한 장소도 없었기에 그냥 걷기로 했다. 차라리 걷는 게 체온을 유지하는 데 도움이 될 것 같았다.

등줄기를 때리는 비는 얼음물처럼 차가웠고, 발길엔 누런 흙물이 철퍽철퍽 채였다. 그러더니 쏴아 - 하는 빗소리 속에서 우르르 쾅쾅 탕탕 소리가 들려오기 시작했는데 그것은 사방 골짜기에서 아우성치며 쏟아져 내려오는 물소리였다. 무시무시했다. 쏴아 - 하는 빗소리 속에서는 또 촬촬촬촬 하는 소리도 났는데 그것은 길가 배수로를 흐르는 물소리였다.

길은 도랑의 범람으로 인하여 아예 강물이 되어 흘러가고 있었다. 하늘은 시커먼 구름 덩어리들이 싸우는 짐승들처럼 엉키고 있었고, 사방은 세찬 빗줄기와 안개에 가려져서 좀 먼 데는 보이지도 않았다.

몸에 한기가 들자 부서진 어금니와 턱의 통증이 기승을 부리기 시작했다. 온 세상이 다 떠내려가는 것이나 아닌지 슬슬 겁이 나기 시작하는데, 번쩍 꽝! 번쩍 꽝! 하면서 천둥번개까지 치기 시작했다. 그래도 걸을 수밖에 없었다. 벼락 피할 데도 없었고, 서서 비를 맞으면 이내 덜덜 떨 만큼 추웠다.

그런 빗속을 얼마나 걸었을까. 정신없이 걸었기 때문에 얼마나 걸었는지는 잘 모르겠으나 비가 순식간에 그치고 세상이 환해졌다. 그리고 아주 고요해졌다. 마치 심포니 오케스트라가 끝난 직후 같은 고요 속에 구불구불 뻗어나간 길에는 아름다운 꽃들을 담은 꽃바구니들이 길 끝까지 무수히 놓여 있었다.

나는 내 눈을 의심했다. 꽃바구니로 장엄한 그 길은 이 세상의 길이 아닌 것 같았기 때문이다. 이 세상의 길이라 할지라도 극락으로 연결된 길 같았다. 그 때 어디선가 노래 소리가 들려왔다. 어린 소년이 부르는 동요 비슷했지만 그 노래 또한 이 세상 어디서도 들어본 일이 없는 노래였다.

나는 내 귀를 의심하며 노래 소리를 찾아 두리번거리다가 저만치 밭 가운데 있는 외딴집과 그 집 툇마루에 맨다리를 내놓고 앉아 있는 다섯 살 가량의 사내아이를 보았다. 노래는 그 아이가 부르는 중이었다.

제 흥에 겨워 저도 모르게 부르는 듯 한 그 천진무구한 노래를 들으며 부르르 몸을 떠는 순간 번쩍! 쾅 - 엄청난 천둥소리가 귀청을 때렸다. 일순 놀랐다가 메아리로 돌아오는 천둥소리를 듣는 중에 뭔가 사라졌음을 알았다.

노래도, 어린 아이도, 툇마루도, 외딴집도 다 사라졌다. 거기엔 흔한 감자밭이 펼쳐져 있을 뿐이었다. 그 길에 끝없이 놓여있던 꽃바구니들도 사라져버렸다. 대신 누런 흙물이 고인 작은 웅덩이들이 길을 따라 듬성듬성 이어져 있었다.

그 웅덩이에는 맑게 갠 푸른 하늘이 비치고 하늘에 떠가는 목화송이 같은 꽃구름들이 잠겨 있었다. 대부분 회색이지만 아직은 붉은 기운을 머금고 있는 구름도 있었다.

문득 눈을 들어 하늘을 보니 작은 구름 떨기들이 한계령을 넘고 있었다. 엄마 구름 따라 가는 새끼 구름들처럼 부지런히 한계령을 넘고 있었다. 그리고 한계령 너머에서는 엄마 구름들이 우르르 쾅 먼 천둥소리를 내지르며 새끼 구름들을 부르고 있었다. ★