나는 살림하는 남자도 아니고 항아리 수집가는 더욱 아니다. 그러나 항아리가 그 실용성과 함께 어떤 정물이나 풍경으로 놓여 있는 모습을 보면 반갑고 푸근하다. 가끔 햇볕을 쬐어야 하는 고추장 된장 간장 항아리는 앞 베란다에, 쌀과 소금 항아리는 그늘진 뒷베란다에 놓아두고 듬직하게 여기는 정도의 항아리 애호가이기는 하다.

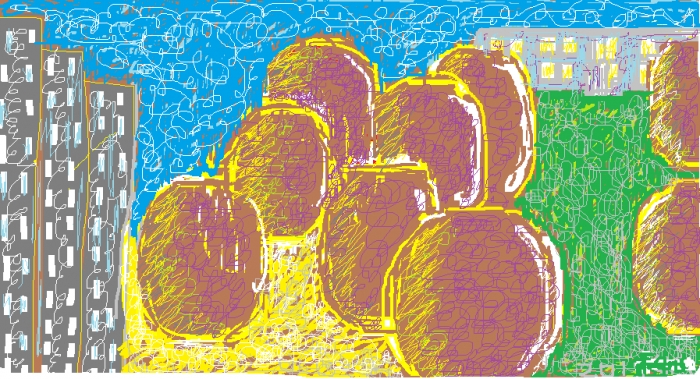

봄볕 속에 장독들이 수두룩하게 나와 있었다. 그것은 팔려고 내놓은 물건들이 아니라 아파트 마당에 자연스럽게 형성된 공동 장독대의 장독들이었다. 입주한 세대마다 하나 둘 조심스럽게 내놓고 정갈하게 갈무리하는 살림으로서의 장독들이었다.

큰 독은 맨 뒤에 중간 독은 중간에 작은 독은 맨 앞에 세대별로 조르르 놓여서 마치 잔칫날 가족사진 찍으려고 모인 옛날 식구들 같았다. 아파트에 살망정 푸근하고 소박한 살림을 사는 사람들이 이룬 진풍경이었다.

살던 집 전세가 갑자기 크게 오르는 바람에 싼 집을 찾아 나섰던 우리는 그 진풍경에 마음을 빼앗겼다. 채송화가 피어나는 화단, 하얀 이불 호청이 바람에 너울대는 긴 빨래줄, 먼 산 푸른 하늘의 꽃구름 .......

그 조촐하고 오래된 서민 아파트 마당에 우리 항아리들도 같이 내놓고 살아보고 싶었던 우리는 군청 부근의 부동산 중개소를 찾아갔다. 가게 지키는 영감님이 전화를 한 뒤에 나타난 사장님은 내 말을 듣더니 약간 실망한 어조로 대답했다.

“허, 그 아파트는 통 거래가 없네요. 몇 년 기다려 본다면 모를까. 정 그 동네가 좋으면 그 뒤에 새로 지은 고층은 어때요? 거긴 매물이 많이 나와 있어요.”

새로 지었다는 그 고층 아파트는 장독들이 마당에 모여 있는 서민 아파트를 덮칠 기세로 흘립해 있었다. 전세금도 당시 우리가 살던 아파트 전세금의 배가 넘었다. 그렇게 살벌한 모습의 새 고층 아파트가 오래 되어 오히려 편안한 모습의 저층 아파트보다 비싼 이유를 수긍할 수 없었다.

우리는 또 다른 서민 아파트들을 찾으러 양구 시내를 뒤졌다. 그러나 양지바른 마당에 장독들이 소담스럽게 늘어선 아파트는 더 이상 찾을 수 없었다. 애당초 우리는 양구와 인제 원통을 거쳐 속초까지 가 볼 요량이었다. 여차하면 도중에 하룻밤 잘 생각도 했었다. 그러나 그 날로 돌아왔다. 노부모가 사는 본가에서 수 백리나 떨어져 살 수는 없다는 제법 효성어린 생각이 들었던 것이다.

팔순 지낸 뒤부터 일손을 놓은 어머니는 재작년에 이르러서야 장 담그기를 그쳤다. 그래서 장독대에 빈 독이 많이 생겼다. 그 중 몇 개를 이사 나올 때 안아 든 데 이어 최근에도 조그만 항아리 몇 개를 안아 들었다. 어머니는 나더러 아들이면서 딸들보다 살림 욕심이 더 많다며 웃었다.

항아리가 아까운 게 아니라 이제 쓸모없이 버려질 수도 있는 집안 살림을 챙기는 아들이 기특하게 여겨졌으리라. 나중에 가져온 항아리 두 개 속에는 어머니의 마지막 작품이라고 할 수 있는 된장과 제수의 첫 작품이라고 할 수 있는 찹쌀고추장을 담았다. 다른 항아리에는 어머니가 직접 마른 북어 두 마리를 통째로 넣고 새로 달인 간장을 담았다.

나는 살림하는 남자도 아니고 항아리 수집가는 더욱 아니다. 그러나 항아리가 그 실용성과 함께 어떤 정물이나 풍경으로 놓여 있는 모습을 보면 반갑고 푸근하다. 가끔 햇볕을 쬐어야 하는 고추장 된장 간장 항아리는 앞 베란다에, 쌀과 소금 항아리는 그늘진 뒷베란다에 놓아두고 듬직하게 여기는 정도의 항아리 애호가이기는 하다.

한 때는 마실 물도 항아리에 담아놓고 표주박 같은 것으로 떠먹으며 살고 싶기도 했다. 지금은 헐려서 자취도 없는 이삼십 년 전 인사동 어느 가게 구석에는 물동이가 오롯이 감춰져 있었다. 나무로 만든 덮개를 들추면 찰랑거리는 물 위에 표주박이 떠 있었다.

가게 주인 자매들은 그들의 친한 친구들이 오면 그 물을 표주박으로 떠서 차 우릴 물을 끓였다. 그 가게에 들를 때마다 나도 언젠가는 물을 저렇게 떠먹으며 살아봐야지 하는 생각을 했었다. 그러나 나돌아 다니느라고 기회가 없었다.

인도나 네팔의 농촌 아낙네들은 여전히 물동이를 이고 물 길러 다녔다. 우물가에는 물동이를 인 여인들이 모여 들었고, 물동이를 내려놓고는 비녀를 빼서 입에 물고는 머리 타래를 고쳐 묶었다. 우리 어머니들도 옛날에는 소녀 때부터 부엌의 물독을 채우기 위해 수시로 물 항아리를 이고 다녔다. 발걸음 뗄 때마다 찰랑찰랑 하는 샘물을 머리에 이었기에 동네 어른을 만나면 비켜서서 눈만 내리 깔아도 참한 인사가 됐다는 얘기도 기억난다.

부엌의 물독에 물 길어다 붓는 풍습에서 생긴 ‘우렁각시’에 관한 옛날 얘기도 들었다. " 물독 속에는 우렁이가 살았더란다. 하도 오래 살아서 식구가 된 우렁이였더란다. 부엌살림을 어찌 잘 아는지 홀아비가 된 주인어른 밥상을 몰래 차려 놓고는 물독 속에 들어가 숨었더란다.” <계속>